|

地中探査レーダで地雷を見つけ出す-IRIS Explorer を利用した、地雷探査データ可視化システム

|

地雷探査エクスプローラ |

|

|

|

| [電気通信大学 電子工学科 荒井研究室〕 |

|

|

電気通信大学荒井研究室では、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の「人道的地雷探知・除去技術開発プロジェクト」に参加する大学及び企業と共同で、アフガニスタン復興において大きな問題となっている地雷の探知と除去を安全に行う為に、無人車両や遠隔操作アーム及びレーダー等で構成される地雷除去機器の開発を行っています。

レーダーによる地雷検知は従来より行われていましたが、地中におけるレーダーの乱反射により、正確な地雷位置の特定が困難でした。今回、荒井研究室で開発した「高分解能地雷探査レーダー」は、1985年に荒井教授によって生み出されたマイグレーション技術を応用し、乱反射を相殺しながら正確に地雷位置を特定する事に成功しました。

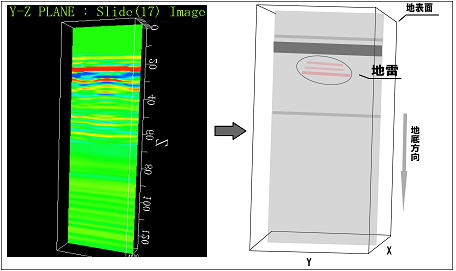

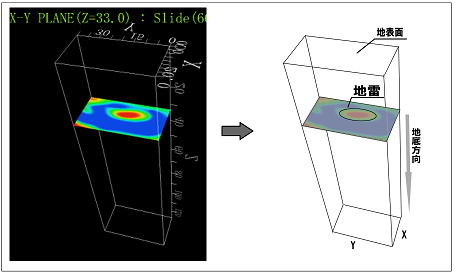

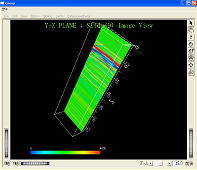

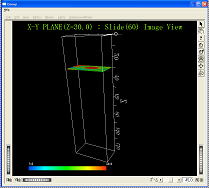

| [地表から約30cmの所に地雷が埋まっているときの表示結果] |

|

(地中レーダー断面画像)

|

|

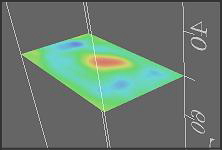

| (地中レーダー水平面画像) |

|

|

|

| (TYPE72型模擬地雷) |

「高分解能地雷探査レーダー」の基となる地中レーダー技術は我が国で最初に電気通信大学鈴木・荒井研究室によって生み出されました。

電気通信大学 電子工学科 電子システム工学講座

荒井研究室ホームページ(Arai laboratory homepage)

|

|

|

地雷探査作業の様子

「MHV(地雷処理車両)・センサアームは富士重工業製」

|

|

[プロジェクトの背景と開発にあたって〕

過去や現在の戦争や内戦の爪痕として、世界中の国々や地域で1億1000万個(1)もの地雷が未処理の状態で埋められたまま放置されています。放置された地雷は日々多くの犠牲者を出し、現地の人々の生活を脅かす大きな存在です。日本は1997年12月に対人地雷禁止条約に署名を行い、世界各地に放置されている地雷の除去作業を支援する活動を行っています。このような背景を基にJSTでは「人道的観点からの対人地雷の探知・除去活動を支援するセンシング技術、アクセス、制御技術の研究開発」の提案を2002年6月公募し、地雷除去の為のレーダー、無人車両、遠隔操作アームの研究開発を行っています。

現在最も多く利用されている金属探知機を用いた地雷探知では、地中に埋もれている地雷を人手により一つ一つ探し出す必要があります。しかしこの方法では金属片と地雷の区別が難しい事やプラスチック製地雷の検知が難しい事から、地雷探知にあたる人間に大きな危険が伴います。

JSTによる地雷除去プロジェクトでは無人車両と遠隔操作アームによって人間の安全を確保しつつ、より正確に地雷を検知する為に地中レーダと金属探知機の技術を融合させた地雷探知機器の開発を行っています。

荒井研究室で開発された「高分解能地雷探査レーダー」は無人車両に搭載され、地中のどの深さに地雷が埋もれているかを正確に特定し、映像で確認する事ができます。

日本nAGではこの「高分解能地雷探査レーダー」によって集められた地中のデータを正確に表示する為のソフトウェア「地雷探査エクスプローラ」を開発しました。

(1)参考文献

独立行政法人 科学技術振興機構

人道的対人地雷探知・除去技術研究開発推進事業ホームページ

目標 3.目標設定の背景及び社会経済上の要請

http://www.jst.go.jp/kisoken/jirai/mokuhyo.html

|

|

|

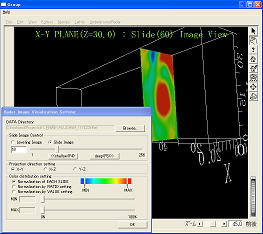

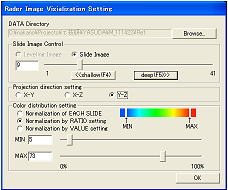

地雷探査エクスプローラの概要

地雷探査エクスプローラは高分解能地雷探査レーダーから受け取ったデータファイルを読み込み、地中のどの位置に地雷が埋もれているかを可視化します。高分解能地雷探査レーダーのデータは任意の断層ごとに採取されます。地雷探査エクスプローラはこれらの各断層データを集めた上で、地中内をスライス画像により表示し、地雷が存在する3次元的な位置を色の変化で認識できるようにしています。

|

|

|

地中レーダデータ可視化画面

|

地雷探査エクスプローラの開発では、可視化機能の開発に加え、特に地雷除去作業にあたる人が簡単に操作可能なユーザインターフェースの開発を電気通信大学の荒井研究チームの皆様に貴重なご意見をもとに行いました。その為、操作パネルは直感的に理解できるものとなり、最も利用頻度が高いと思われるスライス面の移動はファンクションキーにより変更可能でよりスムーズな操作を実現しています。

|

|

|

操作パネルイメージ

|

|